L'influence de la tradition musicale persane s'est étendue le long des routes de la soie dans toute l'Asie intérieure, jusqu'aux confins de la Chine, et servit de creuset à l'essor de la grande tradition turco- arabo-persane fondée sur le principe modal du maqâm.

L'influence de la tradition musicale persane s'est étendue le long des routes de la soie dans toute l'Asie intérieure, jusqu'aux confins de la Chine, et servit de creuset à l'essor de la grande tradition turco- arabo-persane fondée sur le principe modal du maqâm.

À Taq-e Bostan, des sculptures sur pierre, représentant des instruments tels que le chang, le vin (harpes de forme géométrique), le sorna , le barbat et le tan-bur, attestent la richesse musicale de la période sassanide (pré-islamique), époque à laquelle les musiciens jouissent d'un statut élevé à la cour impériale. Puis à partir de la conquête de la Perse par les Arabes (en 642) et durant les six siècles qui suivent, l'Iran fait partie de l'empire musulman. Pendant toute cette période, les Arabes donnent ses lettres de noblesse à la culture persane. Avec l'arrivée des Safavides (1501-1722), la destinée de la Perse prend un tournant différent. Les Safavides, ultra-nationalistes, font de l'islam shi'ite la religion d'État et les chefs religieux, considérant la musique comme un art frivole pouvant conduire à l'impiété, adoptent une attitude des plus hostiles à son encontre. Les connaissances musicales s'appauvrissent et la musique classique n'est plus pratiquée en public à l'exception de quelques cérémonies. La période Qajar (1786-1925) coïncide avec un affaiblissement du rayonnement politique de l'Iran face notamment à l'expansionnisme russe. Pourtant, c'est pendant cette période que le répertoire classique persan, le radif, va se cristalliser sous sa forme définitive.

Le radif obéit au principe de la suite musicale dans laquelle alternent des pièces composées, semi-improvisées et improvisées, vocales ou instrumentales, rythmées ou non-mesurées, dans un ordre clairement établi. Ces suites sont au nombre de douze, soit : sept dastgah (Shur, Segah, Chahargah, Mahur, Nava, Rast-Panjgah, Humayun) et cinq avaz (Abu'ata, Bayat-e-Turk, Afshari, Dashti, Esfahan [ou Bayat Esfahan] ) dont les noms sont empruntés aux principaux modes musicaux qui y sont utilisés. Comme le maqâm irakien, le shash-maqâm tadjik-ouzbek, le fas—l turc, la wasla proche-orientale ou encore la nuba araboandalouse, le radif n'est pas une forme ni un ensemble d'oeuvres fixes mais plutôt un répertoire à géométrie variable, un corpus d'environ 300 à 400 types mélodiques (gushe) répartis entre les dastgah et les avaz, et qui laisse à l'interprète une certaine liberté de choix à l'intérieur d'un cadre de règles strictement organisées. Dans les parties improvisées, les musiciens exposent tout d'abord les intervalles importants du mode musical choisi. Ensuite, le cheminement de la mélodie suit une succession de gushe dont certains jouent le rôle de "clef" de modulation d'un mode à un autre : par exemple, comme on le verra dans ce concert, le gushe Mukhalef sert de transition entre les modes Chahargah et Esfahan.

Initialement conçu pour les luths târ et setâr et offrant une large place à l'improvisation, le radif était un art personnel, souvent solitaire, dont chaque maître possédait sa version propre. Par la suite, on y introduisit le chant (avaz), dont le rythme non mesuré épouse la métrique du poème. Au XIXe siècle, les musiciens se tournèrent vers l'interprétation collective et durent donc concevoir des formes rythmiques et mélodiques fixes comme le pishdaramad, le reng et le tasnif. Le pishdaramad fut créé par Gholam Hoseyn Darvish (1872-1926), comme ouverture au daramad (introduction de rythme libre au radif). Le reng est un interlude instrumental . Quant au tasnif, c'est un chant accompagné et rythmé qui vient apporter un contraste avec le chant non mesuré.

Le ghazal est une forme poétique née en Iran au XIIe siècle. Essentiellement lyrique, il chante l'amitié, l'ivresse, la beauté des femmes, mais aussi le dépit amoureux, la douleur de la séparation dans un style qui convient aussi bien à un concert mystique que profane. En effet, le mot ghazal vient de l'arabe et il signifie "parler amoureusement avec les femmes", le poème est donc sensuel. Cependant, lorsqu'il est influencé par le soufisme dans lequel l'aimé est Dieu, le ghazal témoigne de l'aspiration à l'union avec Lui. Il peut donc se situer à différents niveaux : hypocoristique voire érotique, philosophique, mystique.

L'enseignement du radif relève, contrairement à la musique occidentale, d'une tradition purement orale. Certes, des pans du répertoire ont fait l'objet de transcriptions en notation occidentale, mais celles-ci (forcément réductrices) n'ont d 'autre but que la préservation écrite du répertoireà des fins d'analyse musicale.L'interprétation du radif, quant à elle, doit prendre en compte la plasticité de cette musique et donc se fonder non seulement sur une maîtrise instrumentale et vocale mais aussi sur un état d'esprit et une culture qui ne peuvent se transmettre que dans le cadre de la relation de maître à élève. Après plusieurs années d'apprentissage, l'élève acquiert la maturité et les connaissances nécessaires à sa propre créativité ; il peut alors développer un mode d'expression à la fois personnel et fidèle au style du radif.

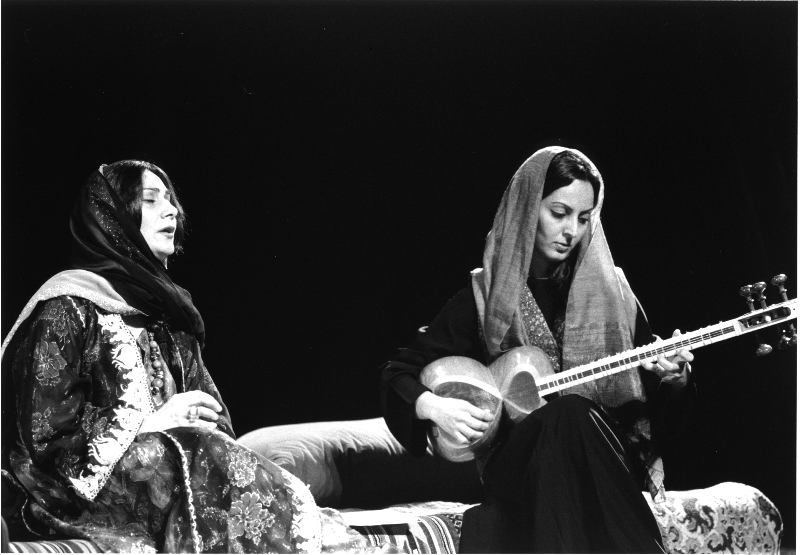

L'ensemble Ghazal représente la nouvelle génération de musiciens iraniens. Il se compose d'une chanteuse, Baran, qui commence à avoir une certaine réputation dans le milieu musical à Téhéran, même si le contexte politique actuel en Iran lui interdit de se produire en public ; d'une joueuse de luth à manche long târ, Maryam Gharassou, qui est également compositrice et chef du groupe ; élève d'Alizadeh et de Reza Lotfi, elle vit à Paris depuis un an où elle étudie la composition à l'Ecole normale de musique et commence une maîtrise d'ethnomusicologie ; d'un joueur de vièle à pique kamânche, Samer Habibi et d'un percussionniste (tombak et daf), Mohammed Mehdi Kardgar. La plupart des pièces fixes (pishdaramad, tasnif) ont été composées par Maryam Gharassou, tandis que le reste du programme est le résultat d'un travail collectif mené dans le respect de l'esprit du radif.

Pierre Bois

PROGRAMME

1. Pishdaramad, introduction instrumentale dans le mode Chahargah.

2. Avaz-e Daramad et Avaz-e Zabol. Poème de Hâfez (1325-1390)

"Ô échanson, viens ! Ma coupe ! Rallume-la à la lueur de ce vin chatoyant ! Ô barde, chante ton poème et que la chance sourit en mon coeur.J'aperçois la joue de mon aimée, reflétée au fond de mon gobelet / Toi, qui ignores encore l'extase que je cherche dans ma coupe de vin..."

3. Tasnif : "Zahi 'Eshq". Poème de Mevlana Jallal al-Din Roumi (1207-1273)"

Le bel amour ; le bel amour ; qui est nôtre ! Ô Dieu ! / Quelle merveille ; et qu'il est bon ; et qu'il est beau ; ô Dieu !Comme nous brûlons, que nous brûlons de cet amour comme un soleil ! / Comme Il se cache, comme Il se cache ; et Il se montre, ô Dieu !Nous sommes tombés, nous sommes tombés, à ne pas nous relever. / Nous ne savons pas, nous ne savons pas, quelle rixe ô Dieu !Faites silence, faites silence, qu'au jour vous ne soyez exposés / Car ceux qui nous sont étrangers, à droite et à gauche nous tiennent.Il n'est filet ni chaîne ; pourquoi sommes-nous tous liés ? / Quel lien ! Quelle chaîne !Quelle entrave à nos pieds, ô Dieu ! [trad. C. Jambet, Cent ghazals de Mevlana.]

4. Avaz-e Mukhalef. Poème de Hâfez.

"Celui dont l'âme est ranimée par l'amour n'est jamais précipité dans la mort /L'écrit me rend immortel dans la mémoire du monde.Belles, élancées, timides et charmantes, jusqu'à quand brilleront-elles ? / Et voici le cyprès splendide qui se balance comme un pin dansant.

5. Modulation dans le mode Esfahan.

6. Zarbi Esfahan.

7. Avaz-e Esfahan. Poème de Mevlana.

8. Tasnif : "Yar-e penhan". Poème de Mevlana.

9. Modulation dans le mode Chahargah.

10. Avaz-e Hodi. Poème de Mevlana.

11. Tasnif : "Sahar". Poème de Akhavan-Sales.

Concert

21 et 23 mars 2003 - Maison des Cultures du Monde<br /><br />101 boulevard Raspail - 75006 Paris

Ensemble Ghazal Ghazals de Mevlana et de HâfezPoint de rencontre de plusieurs cultures, l'Iran a su à la fois les fondre en une culture classique originale et laisser certaines d'entre elles se développer librement, notamment au Khorassan, au Baloutchistan, au Turkménistan ou au Kurdistan.